Geier überm Capitol – kein „Apokalypse now“ in Washington, sondern Alltag

Geier überm Capitol – kein „Apokalypse now“ in Washington, sondern Alltag  in Havanna, auf Kuba. Hier ist die Kopie des amerikanischen Capitols 2 Zentimeter höher. Kreisen deshalb Geier? Aasfresser sind überall. Ihr scharfer Blick erspäht blecherne Autowracks, die noch immer fahren, als Oldtimer wundersam beliebt. Ihr Blick entdeckt verfallene Fassaden, morbide Schönheit einer versunkenen kolonialen Architektur. Menschenschlangen vor fast leeren Läden, kleine Kneipen voller Lebenslust. Mojito, Bier und Rum lassen realen Sozialismus vergessen, die Musik ist Politikersatz. Die Geier kreisen noch immer über einer Stadt, die sich häutet, die Geschichte ist und Geschichten erzählt. Geschichten voller Stolz auf die Vergangenheit, Geschichten voller Trauer über die Gegenwart. Hoffen, verzweifeln, warten –kubanischer Dreisatz des Alltags. Mythen voller Musik und Literatur, wie einSatz aus Lezama Limas Hauptwerk „Paradiso“: „der Präsident durchschritt den Tanzsaal mit der Langsamkeit einer liebenswürdigen Referenz auf einer Zigarrenkiste.“

in Havanna, auf Kuba. Hier ist die Kopie des amerikanischen Capitols 2 Zentimeter höher. Kreisen deshalb Geier? Aasfresser sind überall. Ihr scharfer Blick erspäht blecherne Autowracks, die noch immer fahren, als Oldtimer wundersam beliebt. Ihr Blick entdeckt verfallene Fassaden, morbide Schönheit einer versunkenen kolonialen Architektur. Menschenschlangen vor fast leeren Läden, kleine Kneipen voller Lebenslust. Mojito, Bier und Rum lassen realen Sozialismus vergessen, die Musik ist Politikersatz. Die Geier kreisen noch immer über einer Stadt, die sich häutet, die Geschichte ist und Geschichten erzählt. Geschichten voller Stolz auf die Vergangenheit, Geschichten voller Trauer über die Gegenwart. Hoffen, verzweifeln, warten –kubanischer Dreisatz des Alltags. Mythen voller Musik und Literatur, wie einSatz aus Lezama Limas Hauptwerk „Paradiso“: „der Präsident durchschritt den Tanzsaal mit der Langsamkeit einer liebenswürdigen Referenz auf einer Zigarrenkiste.“

*

Leben auf den Plazas in Havanna, den Parks, den kleinen Vierecks im Zentrum, den geschichtsträchtigen Schönheiten, frisch geschminkt oder versehen mit Vergessenheitsblattern. Menschen, die hingehen, um zu sehen und gesehen zu werden, Menschen, die hingehen, um zu sagen, was sie zu sagen haben. Menschen, die hingehen, um zu zuhören, was andere zu sagen haben. In der Kolonialzeit dominieren die Kirchen, sind die Plazas Laufstege, auf denen Damen Kleider und Männer Pferde präsentieren. Während der Republik sind an den Plazas die Büros der Regierung wichtig und die Geschäfte, wo sich die Armen anschauen, was sich die Reichen kaufen. Nach der Revolution sind es die Orte der Massenveranstaltungen. Touristen fotografieren, filmen, nehmen Geräusche auf. Die Plazas als Objekte des Konsums, Tourismusobjekte, wie Berge, Strände, Kathedralen. Der Tourist auf den Plazas bringt sie mit, die Bettler, die Pinselstrichbildermaler, die Verkäufer von Zigarren, gepanschtem Rum und Sex.

Menschen, die hingehen, um zu sehen und gesehen zu werden, Menschen, die hingehen, um zu sagen, was sie zu sagen haben. Menschen, die hingehen, um zu zuhören, was andere zu sagen haben. In der Kolonialzeit dominieren die Kirchen, sind die Plazas Laufstege, auf denen Damen Kleider und Männer Pferde präsentieren. Während der Republik sind an den Plazas die Büros der Regierung wichtig und die Geschäfte, wo sich die Armen anschauen, was sich die Reichen kaufen. Nach der Revolution sind es die Orte der Massenveranstaltungen. Touristen fotografieren, filmen, nehmen Geräusche auf. Die Plazas als Objekte des Konsums, Tourismusobjekte, wie Berge, Strände, Kathedralen. Der Tourist auf den Plazas bringt sie mit, die Bettler, die Pinselstrichbildermaler, die Verkäufer von Zigarren, gepanschtem Rum und Sex. Da ist dann noch die historische „Plaza de la Revolucion“, beherrscht von einer Staue des Nationaldichters und Freiheitskämpfers Jose Marti und einem Relief mit dem Gesicht von „Che“. „Auf diesem Platz“, erinnert sich der Schriftsteller Reynaldo Escobar, „auf diesem Platz hörte ich Hunderttausende dem Marxismus ewige Treue schwören. Und ich sah und hörte dort auch, wie während des Glaubens-bekenntnisses, nach der Predigt von Papst Johannes Paul II hunderttausende Christen auf die Frage ‚glaubst du an Gott den Allmächtigen?‘mit einem gewaltigen ‚Ja, ich glaube‘ antworteten, das wie durch ein Wunder die Fenster der umliegenden Ministerien nicht erzittern ließ“. Leben auf der Plaza als Focus des Lebens – noch einmal Reynaldo Escobar: „meine liebsten Plazas sind die kleinen, unscheinbaren Parks mit der Statue des lokalen Helden an einem Brunnen ohne Wasser. Dort, wo Menschen aus Fleisch und Blut ihr tägliches Quantum an Blicken, Wörtern und Freundschaft geben und erhalten, ist mein Kuba.“

Da ist dann noch die historische „Plaza de la Revolucion“, beherrscht von einer Staue des Nationaldichters und Freiheitskämpfers Jose Marti und einem Relief mit dem Gesicht von „Che“. „Auf diesem Platz“, erinnert sich der Schriftsteller Reynaldo Escobar, „auf diesem Platz hörte ich Hunderttausende dem Marxismus ewige Treue schwören. Und ich sah und hörte dort auch, wie während des Glaubens-bekenntnisses, nach der Predigt von Papst Johannes Paul II hunderttausende Christen auf die Frage ‚glaubst du an Gott den Allmächtigen?‘mit einem gewaltigen ‚Ja, ich glaube‘ antworteten, das wie durch ein Wunder die Fenster der umliegenden Ministerien nicht erzittern ließ“. Leben auf der Plaza als Focus des Lebens – noch einmal Reynaldo Escobar: „meine liebsten Plazas sind die kleinen, unscheinbaren Parks mit der Statue des lokalen Helden an einem Brunnen ohne Wasser. Dort, wo Menschen aus Fleisch und Blut ihr tägliches Quantum an Blicken, Wörtern und Freundschaft geben und erhalten, ist mein Kuba.“

*

Hoch über der Insel. Auf dem Gran Piedra , in 1214 Meter Höhe in der Sierra Maestra ,ein einsamer Vogelwart, Juan Nanierez. Er kennt sie alle, die hier passieren, er verfolgt und registriert sie. Touristen sind eine willkommene Abwechselung, staunende Zuhörer über Flug, Artenvielfalt, Verhalten. Vogelarten, zwei Drittel davon auf der Durchreise. Hier oben explodiert das Licht, verführt die Sinne zum Träumen, zum Einstieg in kubanische Fantasien. Nocolás Guilléns Vergleich wird Realität: „Kuba schwimmt hin auf seiner Karte: ein Kaiman, lang und grün, Augen ganz aus Stein und Wasser.“ Das fressgierige Maul Richtung Schweinebucht, der schuppige, zerstörerische Schwanz in Richtung Guantanamo.

Hoch über der Insel. Auf dem Gran Piedra , in 1214 Meter Höhe in der Sierra Maestra ,ein einsamer Vogelwart, Juan Nanierez. Er kennt sie alle, die hier passieren, er verfolgt und registriert sie. Touristen sind eine willkommene Abwechselung, staunende Zuhörer über Flug, Artenvielfalt, Verhalten. Vogelarten, zwei Drittel davon auf der Durchreise. Hier oben explodiert das Licht, verführt die Sinne zum Träumen, zum Einstieg in kubanische Fantasien. Nocolás Guilléns Vergleich wird Realität: „Kuba schwimmt hin auf seiner Karte: ein Kaiman, lang und grün, Augen ganz aus Stein und Wasser.“ Das fressgierige Maul Richtung Schweinebucht, der schuppige, zerstörerische Schwanz in Richtung Guantanamo.![]() Das ferne Rauschen des Meeres wird zur tragenden Melodie, einer Melodie der auf Kuba niemand ausweichen kann: „Guantanamera“ – die Mischung aus Guantanamo, der Kleinstadt und der „Guajira“, dem ländlichen Lied. Der Komponist Joseíto Fernández wagte einen Geniestreich, zum Ohrwurm Musik packte er Verse von José Martí, dem kubanischen Freiheitskämpfer und Dichter. Hier oben versteht der Besucher auf einmal den Text und die Geschichte: „bevor ich sterbe, möchte meine Seele das besingen, was sie quält.“ Es ist die Qual von Guantanamo. Der Blick geht von hier oben Richtung Osten. Der US- Stützpunkt ist eine Festung aus Menschen und Material: 24 Meilen Stacheldraht, 70 000 Tret- und Panzerminen. Bilder aus vergangenen Tagen schieben sich vor die karibische Kulisse: Bilder aus den Gesprächen mit Unschuldig Inhaftierten, der Untersuchungsbericht der UN-Menschenrechtskommission, Bilder des englischen Filmregisseurs Michael Winterbottom, Berlinale Gewinner: Hundezwinger- Zellen unter freiem Himmel, gleißende Hitze, enge Overalls, Säcke über dem Kopf.

Das ferne Rauschen des Meeres wird zur tragenden Melodie, einer Melodie der auf Kuba niemand ausweichen kann: „Guantanamera“ – die Mischung aus Guantanamo, der Kleinstadt und der „Guajira“, dem ländlichen Lied. Der Komponist Joseíto Fernández wagte einen Geniestreich, zum Ohrwurm Musik packte er Verse von José Martí, dem kubanischen Freiheitskämpfer und Dichter. Hier oben versteht der Besucher auf einmal den Text und die Geschichte: „bevor ich sterbe, möchte meine Seele das besingen, was sie quält.“ Es ist die Qual von Guantanamo. Der Blick geht von hier oben Richtung Osten. Der US- Stützpunkt ist eine Festung aus Menschen und Material: 24 Meilen Stacheldraht, 70 000 Tret- und Panzerminen. Bilder aus vergangenen Tagen schieben sich vor die karibische Kulisse: Bilder aus den Gesprächen mit Unschuldig Inhaftierten, der Untersuchungsbericht der UN-Menschenrechtskommission, Bilder des englischen Filmregisseurs Michael Winterbottom, Berlinale Gewinner: Hundezwinger- Zellen unter freiem Himmel, gleißende Hitze, enge Overalls, Säcke über dem Kopf. Bilder zwischen Realität und Fantasie, Gemälde aus Stacheldraht, Scheinwerfern, Schießständen, grünen Uniformen, orangener Gefangenenkleidung. Die Geier sind verschwunden. Hoffnungslosigkeit scheint zu kreisen.

Bilder zwischen Realität und Fantasie, Gemälde aus Stacheldraht, Scheinwerfern, Schießständen, grünen Uniformen, orangener Gefangenenkleidung. Die Geier sind verschwunden. Hoffnungslosigkeit scheint zu kreisen.

*

Die Schwerkraft war aufgehoben. Pedro streckte seinen Teller nach oben, drehte ihn um und das Wunder geschah: der „Fonchy“, der Kochbanenbrei mit Knoblauch, fiel nicht nach unten. Im Haus der Yoruba-Lucumi-Gesellschaft,dem landesweit größten Zentrum zur Erforschung, Darstellung und Verbreitung afrokubanischer Religion und Kultur, geschah das Wunder. Der Yoruba Gott Changó setzte sein Zeichen. Leider erwies sich der Götterzeichenbrei als ungenießbar. Das Huhn dazu war reinste Opfergabe: blutig mit Todesblässe auf der Haut. Die Suche nach dem guten Geschmack war auf dem Tiefpunkt. Die Revolution hat der Kochkunst keinen Gefallen getan, sondern sie als dekadent und bourgeois bekämpft. Ein Witz kursiert: „Was sind die drei größten Probleme der Revolution?“. Die Antwort: „ Das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen.“ Alle Kulturen hatten einst Küchenspuren hinterlassen: Afrika, Spanien, China, England oder auch Amerika. Die Mischung schuf den Reiz der früher so hochgelobten cocina criolla. Die vorrevolutionäre Zeit ist ein wunderschöner Küchentraum, die nachrevolutionäre Zeit ein kulinarischer Albtraum: zu schwer, zu fett, zu eintönig. Ein anonymes Sonett dringt in die Ohren: „um den Nahrungsplan zu erfüllen, führt man eine harte intensive Schlacht, und man sieht bereits den ersten Beweis, dass die notwendige Anstrengung erbracht wird: Es gibt schon Essen im Fernsehen und in der Zeitung“. Und ein Witz macht die Runde: die Lebensmittel beratschlagen, wer von ihnen den Revolutionsorden bekommen soll. Das Brot? Das macht sich dünne in diesen schwierigen Zeiten Das Fleisch? Das hat schon lange niemand mehr gesehen, es ist wahrscheinlich emigriert. Da meldet es sich aus der hintersten Reihe und murmelt: ich möchte die Languste vorschlagen. Schallendes Gelächter. Die Languste? Aber die geht doch nur ins Ausland. Eben, sagt das Fleisch, sie erfüllt seit 31 Jahren vorbildlich ihre internationalistische Pflicht.

Im Haus der Yoruba-Lucumi-Gesellschaft,dem landesweit größten Zentrum zur Erforschung, Darstellung und Verbreitung afrokubanischer Religion und Kultur, geschah das Wunder. Der Yoruba Gott Changó setzte sein Zeichen. Leider erwies sich der Götterzeichenbrei als ungenießbar. Das Huhn dazu war reinste Opfergabe: blutig mit Todesblässe auf der Haut. Die Suche nach dem guten Geschmack war auf dem Tiefpunkt. Die Revolution hat der Kochkunst keinen Gefallen getan, sondern sie als dekadent und bourgeois bekämpft. Ein Witz kursiert: „Was sind die drei größten Probleme der Revolution?“. Die Antwort: „ Das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen.“ Alle Kulturen hatten einst Küchenspuren hinterlassen: Afrika, Spanien, China, England oder auch Amerika. Die Mischung schuf den Reiz der früher so hochgelobten cocina criolla. Die vorrevolutionäre Zeit ist ein wunderschöner Küchentraum, die nachrevolutionäre Zeit ein kulinarischer Albtraum: zu schwer, zu fett, zu eintönig. Ein anonymes Sonett dringt in die Ohren: „um den Nahrungsplan zu erfüllen, führt man eine harte intensive Schlacht, und man sieht bereits den ersten Beweis, dass die notwendige Anstrengung erbracht wird: Es gibt schon Essen im Fernsehen und in der Zeitung“. Und ein Witz macht die Runde: die Lebensmittel beratschlagen, wer von ihnen den Revolutionsorden bekommen soll. Das Brot? Das macht sich dünne in diesen schwierigen Zeiten Das Fleisch? Das hat schon lange niemand mehr gesehen, es ist wahrscheinlich emigriert. Da meldet es sich aus der hintersten Reihe und murmelt: ich möchte die Languste vorschlagen. Schallendes Gelächter. Die Languste? Aber die geht doch nur ins Ausland. Eben, sagt das Fleisch, sie erfüllt seit 31 Jahren vorbildlich ihre internationalistische Pflicht.

*

Eine kleine schurgerade Landstraße. Links und rechts Zuckerrohr. Als Miniaturspielzeug in der Ferne ein Ochsenkarren.  Mitten auf der Landstraße, kaum 10 Meter vom Besucher entfernt, ein ‚aura tinosa‘, der schwarze Geier mit dem roten Kopf. Aasfresser- aber kein verendetes Tier ist in der Nähe. Den Besucher fröstelt es bei 50° in praller Sonne. Eintauchen in den Schutz der drei Meter hohen Zuckerrohrpflanzen, das Licht verblasst, das scharfkantige Rohr schneidet Furchen ins Gesicht. Arbeitsplatz der Macheteros, der Machetenmänner. Von Dezember bis Mai schuften sie auf den Plantagen. 7 Tage in der Woche,12 bis 13 Stunden pro Tag. Knallharte Schinderei für Prämien und Privilegien. Die Partei macht aus ihnen noch immer Helden der Arbeit, die Realität nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, macht sie zu tragischen Figuren. Mehr als die Hälfte der Zuckerrohrmühlen wurde geschlossen, mehr als 200 000 Kubaner verloren ihre Arbeit. Die Sowjetunion fällt als Hauptabnehmer weg, Kubas Zucker ist auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig.

Mitten auf der Landstraße, kaum 10 Meter vom Besucher entfernt, ein ‚aura tinosa‘, der schwarze Geier mit dem roten Kopf. Aasfresser- aber kein verendetes Tier ist in der Nähe. Den Besucher fröstelt es bei 50° in praller Sonne. Eintauchen in den Schutz der drei Meter hohen Zuckerrohrpflanzen, das Licht verblasst, das scharfkantige Rohr schneidet Furchen ins Gesicht. Arbeitsplatz der Macheteros, der Machetenmänner. Von Dezember bis Mai schuften sie auf den Plantagen. 7 Tage in der Woche,12 bis 13 Stunden pro Tag. Knallharte Schinderei für Prämien und Privilegien. Die Partei macht aus ihnen noch immer Helden der Arbeit, die Realität nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, macht sie zu tragischen Figuren. Mehr als die Hälfte der Zuckerrohrmühlen wurde geschlossen, mehr als 200 000 Kubaner verloren ihre Arbeit. Die Sowjetunion fällt als Hauptabnehmer weg, Kubas Zucker ist auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig. Der Besucher erinnert sich an die Erzählung eines Freundes von der Zuckermühle in Marti: ein Zustand des fortgeschrittenen Verfalls, halbverrottete Lagerhallen, verrostete Teile. Frisch leuchten nur Parolen: der Sieg des Sozialismus im globalen Kampf der Ideen. Der Liedermacher Carlos Varela, 26, bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, dass sich etwas ändern muss, aber dann sagen sie mir, dass schon alles gemacht ist. Was ich nicht verstehe -warum?“

Der Besucher erinnert sich an die Erzählung eines Freundes von der Zuckermühle in Marti: ein Zustand des fortgeschrittenen Verfalls, halbverrottete Lagerhallen, verrostete Teile. Frisch leuchten nur Parolen: der Sieg des Sozialismus im globalen Kampf der Ideen. Der Liedermacher Carlos Varela, 26, bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, dass sich etwas ändern muss, aber dann sagen sie mir, dass schon alles gemacht ist. Was ich nicht verstehe -warum?“

*

Das Licht schmerzt. Die Augen sind geblendet. Die Farben weißblau, smaragdgrün stehen für die Strände, den Himmel, das Meer. Varadero: Paradies für Touristen, Sperrzone für Kubaner. Arbeiten dürfen sie hier, aber keinen Urlaub machen. Wehmut im Lied des kubanischen Nationaldichters Guillén: „ich habe, wie ich das Land habe, auch das Meer… von Welle zu Welle, gigantisches Blau, demokratisch geöffnet, endlich, das Meer“. Die Realität der Revolution verhindert die Demokratisierung.

Varadero: Paradies für Touristen, Sperrzone für Kubaner. Arbeiten dürfen sie hier, aber keinen Urlaub machen. Wehmut im Lied des kubanischen Nationaldichters Guillén: „ich habe, wie ich das Land habe, auch das Meer… von Welle zu Welle, gigantisches Blau, demokratisch geöffnet, endlich, das Meer“. Die Realität der Revolution verhindert die Demokratisierung.

*

Auf der Suche nach der Einsamkeit, der Stille. Ausflug auf eine kleine Insel bei Varadero. Der Katamaran als erstes Hindernis. Lautstarke Besatzung, sangesfreudige Einsamkeitssucher.  Die Insel das zweite Hindernis: überdimensionales Revolutionstrauma. Der Freiheitskämpfer als architektonische Verirrung. Stille und Einsamkeit sind ausgeschlossen. Lautsprecher versprühen den Charme abgewickelter Revolutionsetüden in einer Lautstärke, die schmerzt. Der Besucher taucht unter, sogar hier in der Tiefe der Karibik keine Stille. Showdown mit Krabben, Huhn und Dezibel.

Die Insel das zweite Hindernis: überdimensionales Revolutionstrauma. Der Freiheitskämpfer als architektonische Verirrung. Stille und Einsamkeit sind ausgeschlossen. Lautsprecher versprühen den Charme abgewickelter Revolutionsetüden in einer Lautstärke, die schmerzt. Der Besucher taucht unter, sogar hier in der Tiefe der Karibik keine Stille. Showdown mit Krabben, Huhn und Dezibel.

*

Der Film „Alicia im Dorf der Wunder“ von 1991 schüttelt als Schocktherapie auf. Ein Zerrbild der kubanischen Gesellschaft, mit grellem Humor. Die Leute im Dorf, aus allen Ämtern entlassen, sehen absurde Situationen als normal an. Der Ort ist ein großes Sanatorium, der väterlich, diktatorische Direktor preist es als Errungenschaft: alle Gesunde und Kranke werden gleich behandelt. Mit Hilfe eines Kindes gelingen Flucht und Rebellion.  Der Film wird beschimpft, verbannt. In „Erdbeer und Schokolade“(1993) sagt Diego: „Ich werde bespitzelt. Ich beteilige mich nicht an freiwilligen Arbeitseinsätzen oder an Wachen. Ich werde schikaniert am Arbeitsplatz. David: Ich finde ja, dass jeder das Recht hat, so zu leben, wie er möchte. Diego: Die Revolution könnte mehr Kader wie Dich brauchen.

Der Film wird beschimpft, verbannt. In „Erdbeer und Schokolade“(1993) sagt Diego: „Ich werde bespitzelt. Ich beteilige mich nicht an freiwilligen Arbeitseinsätzen oder an Wachen. Ich werde schikaniert am Arbeitsplatz. David: Ich finde ja, dass jeder das Recht hat, so zu leben, wie er möchte. Diego: Die Revolution könnte mehr Kader wie Dich brauchen.

*

Eine Kreuzung. An der Bushaltestelle nur zwei Menschen. Trotzdem die Frage: Quien es ultimo? Wer ist der letzte. 4 Plakate: einmal Fidel, der sich die Fahne der Revolution nicht kampflos nehmen lässt,so die Botschaft. Dreimal Che Guevara.

Im Kopf des Besuchers klingt die Melodie: „Hasta siempre“, bis in alle Ewigkeit. Der große Commandante lebt noch immer für die Kubaner. Erinnerung an Guevaras Gespräch mit einem befreundeten venezolanischen Reporter: „Auf dieser Insel ist nur Platz für einen Individualisten. Ich bin der andere.“

*

Hier also ist er gelandet. Hier in Bariay schreibt Kolumbus in sein Bordbuch 5 „Ich habe keinen schöneren Ort je gesehen. Die beiderseitigen Flussufer waren von blühenden, grünumrankten Bäumen eingesäumt, die ganz anders aussahen, als die heimatlichen Bäume. Sie waren von Blumen und Früchten der verschiedensten Arten behangen, zwischen denen zahllose, kleine Vögel ihr süßes Gezwitscher vernehmen ließen. Es gab eine Unmenge Palmen, die einer anderen Gattung angehörten, als jene von Guinea und Spanien – sie waren mittelgroß, hatten an den unteren Enden kleine Zellfasern und sehr breite Blätter, mit denen die Eingeborenen die Dächer ihrer Behausungen bedeckten“ – Kolumbus am 28 Oktober 1942.  Heute : Eine kleine Bucht, bleiern grau das Wasser. Eine Miniboje im Wellenspiel: dort lagen sie, die „Santa Maria“, die „Pinta“, die„Nina“. Auf dem Festland ein kleiner Beobachtungsposten, daneben eine große hölzerne Hütte, nachgestellte Geschichte. Alberto, der Guide, dehnt die englischen Brocken bis zur amerikanischen Unkenntlichkeit, grinst, fühlt sich als perfekter Gringo. Kolumbus verkümmert zur Unkenntlichkeit, wird im Laienspiel einer Indianertruppe zur Karikatur. Unter Königspalmen Disneyland pur: moderne Kunst, grellbunte Säulen und Bögen, Kitsch-Symbolik von Geschichte und Erdteilen .Eine junge Touristin umklammert eine Säule und lacht. Realitätssinn als Umkehrprozess.

Heute : Eine kleine Bucht, bleiern grau das Wasser. Eine Miniboje im Wellenspiel: dort lagen sie, die „Santa Maria“, die „Pinta“, die„Nina“. Auf dem Festland ein kleiner Beobachtungsposten, daneben eine große hölzerne Hütte, nachgestellte Geschichte. Alberto, der Guide, dehnt die englischen Brocken bis zur amerikanischen Unkenntlichkeit, grinst, fühlt sich als perfekter Gringo. Kolumbus verkümmert zur Unkenntlichkeit, wird im Laienspiel einer Indianertruppe zur Karikatur. Unter Königspalmen Disneyland pur: moderne Kunst, grellbunte Säulen und Bögen, Kitsch-Symbolik von Geschichte und Erdteilen .Eine junge Touristin umklammert eine Säule und lacht. Realitätssinn als Umkehrprozess.

*

Die tanzenden Götter Kubas haben nichts gegen Fidel und so existieren sie gut nebeneinander und miteinander. 600 km östlich : ein prunkvoller Kirchenraum, Blumen, Seide, Gold. Halbdunkel. Ein sanfter klagender Gesangston. 5 Ordensschwestern knien vor dem Altar, singen, beten. Gelebter und erlebter Katholizismus im sozialistischen Kuba. Die Wallfahrtskirche von El Cobre bei Santiago de Cuba, geweiht der „Barmherzigen Jungfrau“, die niemand anderes als die afrokubanische Liebesgöttin Ochun ist. Die Legende erzählt: im 17. Jahrhundert fischen drei kleine Jungen die hölzerne Statue der Jungfrau aus dem Meer und bringen sie nach El Cobre. In einer Nebenkapelle unzählige Votivgaben, die die Bauern der Umgebung für vollbrachte Wunder der Jungfrau/Ochun brachten. Wallfahrtsort für alle Größen: Hemingway schenkte sogar seine Nobelpreisplakette der Nationalheiligen Kubas, genau so, wie fast alle Spitzensportler ihre Goldmedaillen brachten. Gelebtes Castro Wort, dass sich Sozialismus und Religion nicht ausschließen. Bekräftigt beim Besuch von Papst Johannes Paul II. im Januar 1998. Ein unvergessener Besuch. Kommt der Papst, bedeutet das auch gleichzeitig internationale Anerkennung, für die US Politik ein Dorn im Auge. Besonders schlimm, als feststand: der Platz vor der Kathedrale ist für die Papstmesse viel zu klein – der Revolutionsplatz musste her, ein Problem für amerikanische Fernsehbilder, unübersehbar in seiner Größe nämlich das Innenministerium mit der riesigen Silhouette von Che. Auf der anderen Seite die Nationalbibliothek mit einem ebenso großen Bild des Heiligen Herz Jesu. Die zwei el’s auf einem Platz: el Papa und el Che – mit el wird die Einzigartigkeit einer Person herausgestellt. Fidel nicht in olivgrüner Kampfuniform sondern im schwarzen Maßanzug . Schon auf dem Flughafen drückte der Papst Castro eine Liste mit Namen von politischen Gefangenen in die Hand, die er als Vertreter der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit gern wieder bei ihren Familien wissen wollte – angeblich waren es 31, angeblich sind sie prompt freigelassen worden. Auch die zweite Aktion des Papstes bei der Ankunft bemerkenswert: eine Rede, in der er erklärte, die Zeit des kalten Krieges müsse nun endlich vorbei sein und die Amerikaner müssten endlich einsehen, dass es keinen vernünftigen Grund mehr gebe, Kuba weiterhin mit dem seit 1961 bestehenden unmenschlichen Embargo zu belegen. Der Schluss ist Geschichte: die Welt muss sich endlich Kuba gegenüber öffnen; und Kuba muss sich der Welt öffnen.

Die Legende erzählt: im 17. Jahrhundert fischen drei kleine Jungen die hölzerne Statue der Jungfrau aus dem Meer und bringen sie nach El Cobre. In einer Nebenkapelle unzählige Votivgaben, die die Bauern der Umgebung für vollbrachte Wunder der Jungfrau/Ochun brachten. Wallfahrtsort für alle Größen: Hemingway schenkte sogar seine Nobelpreisplakette der Nationalheiligen Kubas, genau so, wie fast alle Spitzensportler ihre Goldmedaillen brachten. Gelebtes Castro Wort, dass sich Sozialismus und Religion nicht ausschließen. Bekräftigt beim Besuch von Papst Johannes Paul II. im Januar 1998. Ein unvergessener Besuch. Kommt der Papst, bedeutet das auch gleichzeitig internationale Anerkennung, für die US Politik ein Dorn im Auge. Besonders schlimm, als feststand: der Platz vor der Kathedrale ist für die Papstmesse viel zu klein – der Revolutionsplatz musste her, ein Problem für amerikanische Fernsehbilder, unübersehbar in seiner Größe nämlich das Innenministerium mit der riesigen Silhouette von Che. Auf der anderen Seite die Nationalbibliothek mit einem ebenso großen Bild des Heiligen Herz Jesu. Die zwei el’s auf einem Platz: el Papa und el Che – mit el wird die Einzigartigkeit einer Person herausgestellt. Fidel nicht in olivgrüner Kampfuniform sondern im schwarzen Maßanzug . Schon auf dem Flughafen drückte der Papst Castro eine Liste mit Namen von politischen Gefangenen in die Hand, die er als Vertreter der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit gern wieder bei ihren Familien wissen wollte – angeblich waren es 31, angeblich sind sie prompt freigelassen worden. Auch die zweite Aktion des Papstes bei der Ankunft bemerkenswert: eine Rede, in der er erklärte, die Zeit des kalten Krieges müsse nun endlich vorbei sein und die Amerikaner müssten endlich einsehen, dass es keinen vernünftigen Grund mehr gebe, Kuba weiterhin mit dem seit 1961 bestehenden unmenschlichen Embargo zu belegen. Der Schluss ist Geschichte: die Welt muss sich endlich Kuba gegenüber öffnen; und Kuba muss sich der Welt öffnen. So also Fidel im kleinen Schwarzen bei der großen Abschlussmesse und Sätze , die live übertragen wurden: der Erzbischof von Santiago de Cuba: „ich stelle Ihnen eine wachsende Zahl von Kubanern vor, die das Vaterland mit einer Partei verwechselt haben, die Nation mit dem historischen Prozess, den wir in den letzten Jahrzehnten durchlebt haben, und die Kultur mit einer Ideologie. Heiliger Vater: Während dieser Jahre hat das Volk die Souveränität seiner Grenzen mit wahrhaftiger Würde verteidigt. Aber wir haben ein Stückweit vergessen, dass diese Unabhängigkeit aus der Souveränität eines jeden Menschen sprießen muss.“ Zwei el’s auf einem Platz: el Papa und el Che. Jose Marti und sein Lied Guantanamera geistert durch die Luft: ich bin ein einfacher Mensch und komme von da, wo die Palmen wachsen. Bevor ich sterbe, möchte meine Seele das besingen, was sie quält. Mein Lied ist von hellem Grün aber auch blutrot wie die Flamme. Mein Lied ist wie ein verwundeter Hirsch, der Schutz sucht in den Bergen. Mit den Allerärmsten möchte ich mein Los teilen; nicht das Meer lockt mich, sondern der Wildbach der Berge. Chango ist da und die Heilige Barbara, Babalu Aye und der Heilige Lazarus, Ochun und die Heilige Jungfrau, Gott, die Santeria, die Orishas und immer darüber der Satz von Jesus Diaz: das Schreckliche ist die Gefängnisordnung, der Zwang, der Wahnsinn, mit aller Gewalt die Neigungen der Leute ändern zu wollen.

So also Fidel im kleinen Schwarzen bei der großen Abschlussmesse und Sätze , die live übertragen wurden: der Erzbischof von Santiago de Cuba: „ich stelle Ihnen eine wachsende Zahl von Kubanern vor, die das Vaterland mit einer Partei verwechselt haben, die Nation mit dem historischen Prozess, den wir in den letzten Jahrzehnten durchlebt haben, und die Kultur mit einer Ideologie. Heiliger Vater: Während dieser Jahre hat das Volk die Souveränität seiner Grenzen mit wahrhaftiger Würde verteidigt. Aber wir haben ein Stückweit vergessen, dass diese Unabhängigkeit aus der Souveränität eines jeden Menschen sprießen muss.“ Zwei el’s auf einem Platz: el Papa und el Che. Jose Marti und sein Lied Guantanamera geistert durch die Luft: ich bin ein einfacher Mensch und komme von da, wo die Palmen wachsen. Bevor ich sterbe, möchte meine Seele das besingen, was sie quält. Mein Lied ist von hellem Grün aber auch blutrot wie die Flamme. Mein Lied ist wie ein verwundeter Hirsch, der Schutz sucht in den Bergen. Mit den Allerärmsten möchte ich mein Los teilen; nicht das Meer lockt mich, sondern der Wildbach der Berge. Chango ist da und die Heilige Barbara, Babalu Aye und der Heilige Lazarus, Ochun und die Heilige Jungfrau, Gott, die Santeria, die Orishas und immer darüber der Satz von Jesus Diaz: das Schreckliche ist die Gefängnisordnung, der Zwang, der Wahnsinn, mit aller Gewalt die Neigungen der Leute ändern zu wollen.

*

Paolo ist klug. Deshalb arbeitet er im Tourismus, ist Fremdenführer, Dolmetscher. Eigentlich ist Paolo ein hochqualifizierter Techniker und Sprachwissenschaftler-aber die Weisheit Castros und der Partei weisen die Wege. Ein stolzer Blick der Nachdenklichkeit im Augenwinkel, ein leicht ironischer Zug im Mundwinkel. Geschickt hält er dem fragenden Besucher immer wieder einen Spiegel vor Augen, indem der Fragende eigene Antworten findet. Paolo ist ein Meister der Dialektik und der Didaktik. Der Spiegel der Vergangenheit als Kompass für kubanische Gegenwart und Zukunft. Wir sprechen über Kain und Abel. Diese Geschichte ist zwar schon geschrieben. Es bleibt die Hoffnung, dass kluge Politiker und intelligente Schriftsteller eine andere Geschichte schreiben, in der Kain und Abel eine Zukunft haben.

*

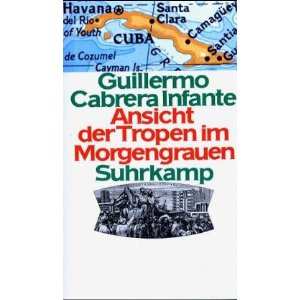

„Die Gewalt ist die Geburtshelferin der Geschichte. Ich habe versucht, zu beweisen, dass in Cuba die Gewalt die Mutter der Geschichte ist. Denn die Geschichte Cubas ist von der Gewalt gezeichnet, von Anfang an: Schon vor der Ankunft der Spanier hatte es Gewaltzwischen den Ureinwohnern gegeben, und sie hält bis heute an. Aufgehört hat sie nie.“ (Cabrera Infante: „Ansicht der Tropen im Morgengrauen“)

Kommentare sind geschlossen.